В клубке взаимосвязанных проблем позиционного кризиса Первой мировой войны не последнее место занимало обеспечение поддержки атакующей пехоты собственным тяжёлым оружием. На изрытом воронками поле боя расчёты станковых пулемётов, миномётов и траншейной артиллерии отставали от своей пехоты и не могли поддержать её действия огнём в самые напряжённые момента боя. Штатно полагавшиеся для перевозки тяжёлого оружия пехоты конные повозки застревали, а лошади были легко уязвимы, пугались звуков и вспышек и не могли преодолевать проволочные заграждения.

Необходимость использовать для перемещения тяжёлого вооружения пехоты механические транспортные средства была очевидна. Однако специфика задачи — необходимость преодолевать проволочные заграждения, рвы и воронки и действовать вблизи боевых порядков пехоты в зоне огня противника — налагала существенные дополнительные ограничения, до крайности затруднявшие использование автомобилей.

Вопрос приспособления механической тяги к перемещению тяжёлого вооружения пехоты был впервые решён англичанами, разместившими пулемётные и миномётные расчёты в «удлинённом» танке Mk.V. Однако это решение было слишком дорогостоящим и неуниверсальным: идея придать собственный тяжёлый танк для перевозки пулемётных расчётов каждому стрелковому подразделению даже не рассматривалась по чисто экономическим соображениям.

Тем не менее эта идея дала свои плоды, и уже в августе 1918 г. во время наступления под Амьеном в бою был впервые использован танковый десант. Так возник особый вид техники — транспортёры тяжёлого вооружения, получившие наибольшее распространение в британской армии. Самым известным образцом таких транспортёров был Universal Carrier.

От транспортёров тяжёлого вооружения до собственно танкетки оставался короткий шаг. В самом деле, зачем перевозить пулемёт на защищённом транспортёре, а для боя снимать пулемёт с расчётом на землю? Не проще ли превратить транспортёр в защищённый самодвижущийся пулемётный лафет, получив таким образом мобильное пулемётное гнездо с противопульным и противоосколочным прикрытием? В 1925 году этот шаг сделал британский майор Дж.Мартель. Он продемонстрировал военному ведомству «танкетку» — гусеничную бронированную машину, построенную с использованием автомобильных и транспортных агрегатов, с экипажем из одного-двух человек и вооружённую пулемётом.

Примерно в то же время на страницах зарубежной военной прессы началась настоящая «танкеткомания». В 1932 году в «Операциях механизированных сил» Дж. Фуллер пишет: «Основой всех наших теперешних затруднений является пуля. Она препятствует рукопашному бою пехоты; она заставляет артиллерию держаться на почтительном расстоянии от передовой линии пехоты; она лишает кавалерию ударной силы. Броня в состоянии победить пулю, а потому такое оружие, как танк, может заменить в наступлении пехоту, ибо он в состоянии игнорировать пулю пехотной обороны. Он не может быть атакован пехотой, но сам может атаковать её». Танкетка была малоуязвима для орудий противника — вследствие малости мишени в неё было просто трудно попасть. Лёгкая, дешёвая, неуязвимая для пуль вражеской пехоты и боевых отравляющих веществ, вооруженная господствовавшим на полях Первой мировой пулемётом, не устающая от многокилометровых маршей — танкетка представлялась практически идеальным решением для создания механизированной армии. «Рой бронированных застрельщиков» — многосотенная армада танкеток — воспринимался едва ли не как абсолютное оружие против «устаревшей, беззащитной» пехоты.

Мода на танкетки не обошла и Красную Армию: побывавшая в Англии в 1930 г. советская закупочная комиссия приобрела у фирмы «Виккерс» 20 экземпляров получившей всемирную известность танкетки «Карден-Ллойд» Mk.VI. Демонстрация новинки представителям командования Красной Армии оставила весьма благоприятное впечатление. Летом 1930 г. после демонстрации Лавров писал Ворошилову, что танкетка, позиционировавшаяся в РККА как «самоходный пулемёт сопровождения», «... имеет малые размеры, что позволяет легко укрыть его в подлеске среди низкорослых кустарников... Пулемёт имеет высокую скорость движения, на дороге обгоняет лошади и способен догнать грузовой автомобиль. Пулемёт имеет хорошую поворотливость, что позволяет частям, имеющим на вооружении означенные пулемёты, наносить противнику внезапные удары даже в лесистой местности, где применение обычных танков невозможно... Пулемёт прекрасно приспособлен для просачивания под огнем в тыл противника, дезорганизации его тыла и преследования отходящего противника...»

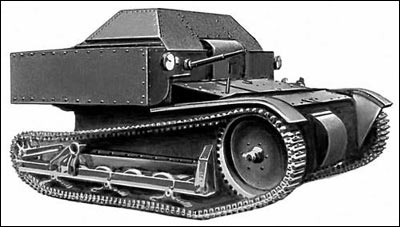

Советская вариация на тему «Карден-Ллойд» Mk.VI получила индекс Т-27. На машину устанавливался двигатель ГАЗ-АА, она отличалась от прототипа чуть усиленным бронированием, несколько большими размерами и вооружением, если сравнивать пулемет ДТ с дисковым питанием на советской танкетке со станковым «Виккерсом» с ленточным питанием у английского прототипа.

Производство танкетки Т-27 началось в 1931 г. и продолжалось до 1934 г., за это время в войска было передано 3110 машин. Доля танкеток в общем объёме производства бронетанковой техники в СССР была вполне заметна: 348 танкеток из 835 танков в 1931 г., 1683 танкетки из 3121 танка в 1932 г., 1065 танкеток из 3819 танков в 1933 г. Увы, розовые мечты теоретиков быстро разбились об острые углы реальности: боевая ценность машины оказалась невысока (слишком лёгкое бронирование, слишком слабое вооружение, низкая проходимость, маленький запас хода и так далее).

Однако настоящая трагедия танкеток как самого класса бронетехники заключалась в том, что им попросту некуда было развиваться: достаточно быстрое насыщение войск противотанковым оружием дало пехоте действенные способы борьбы с танками. Для противостояния усиливающимся противотанковым средствам пехоты требовалось усиленное бронирование, а чтобы носить утолщённую броню, требовался более мощный (и более тяжёлый, и более объёмный) двигатель, чтобы скорректировать удельное давление сильно потяжелевшей машины на грунт, требовалась большая опорная поверхность (более длинные и более широкие гусеницы). В результате утрачивались именно те преимущества, которые и вызвали благосклонность к танкетке — дешевизна, невысокая материалоемкость, широкое использование неспециализированных (автомобильных и тракторных) агрегатов, лёгкость и малые размеры.

Участь танкеток была предрешена: система танкового вооружения на вторую пятилетку, обсуждавшаяся летом 1934 г., уже не оставляла места танкеткам Т-27, их нишу в системе танкового вооружения должны были занять малые танки Т-37А, которые по параметрам были близки к танкеткам, но в отличие от последних были способны плавать. За возможность без долгой предварительной подготовки преодолевать вплавь водные преграды преемникам танкеток прощались и слабое вооружение, и хлипкая броня. А танкетки Т-27 постепенно переводились в учебные машины, передавались в систему Осоавиахима и военные ВУЗы, придавались стрелковым полкам как «самоходные пулемёты», использовались как база для экспериментальных машин.

В очередной раз более чем сомнительная боевая ценность танкеток Т-27 была отмечена в ходе Финской кампании 1939-1940 гг. Автобронетанковая подкомиссия Главного Военного Совета, рассматривавшего в марте-апреле 1940 г. итоги боёв в Финляндии, предложила: «Танки Т-27 в количестве около 2000 из стрелковых полков изъять и передать их для службы охраны тыловых учреждений (аэродромы, склады, станции снабжения и др.)», — включив их для этого отдельными подразделениями в состав караульных и дорожно-эксплуатационных частей.

Дополнительной иллюстрацией более чем пренебрежительного отношения к Т-27 в частях Красной Армии может служить такой факт: после назначения наркомом обороны С.К. Тимошенко в Красной Армии была произведена инвентаризация боевой техники, давшая следующий результат: «... сравнивая наличие б/машин с количеством выпущенных заводами промышленности выявлены следующие расхождения:

Недостает:

БТ-7 96 машин

БТ-2 34 машины

БТ-5 46 машин

Т-26 103 машины

Т-38 193 машины

Т-37 211 машин

Т-27 780 машин (нет, здесь нет опечатки. Семьсот восемьдесят машин — прим. LitlBro)

БА-10 94 машины

БА-6 54 машины

ФАИ 234 машины...

Поднятый архивный материал с 1929 года по учету, спец. отправке и списанию б/машин существенного изменения в уменьшении недостачи не дал, т.к. списание б/машин до 1936 г. не велось.

Количество списанных машин, например Т-27 — 26 штук, явно не соответствует действительности, т.к. выпуск этих машин начался с 1931 года и за 10 лет эта цифра должна несомненно быть значительно больше...»

The entire contents of this web site are © 1995-2011 by ЗАО «Сноуболл». © 2009 Snowball Studios, 1C company, Paradox Interactive. All rights reserved. Print version.