|

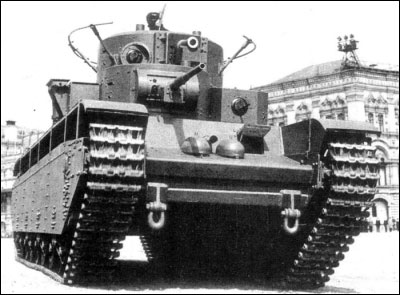

Т-35. Несчастливая судьба пятиглавого драконаБроневые части вообще и в частности танки являются новым родом оружия. Появившись в процессе мировой войны на Западном театре военных действий, танки получили широкое применение у англичан и французов в прорывах укрепленных полос германского фронта. Англичане, а затем французы, быстро развивая технику танков, сумели в течение последних лет мировой войны провести до ста сражений совместно с танками. Этого вполне достаточно, чтобы сказать, что англичане и французы в области знания техники, организации и боевого применения танков стоят на первом месте. Кроме опыта мировой войны, французы в процессе «умиротворения» народов своих колоний приобрели большой опыт в применении танков на малокультурных театрах в условиях маневренной войны. Таким образом, французская доктрина о танках опирается на колоссальный опыт. Танки Красной Армии взяты на фронтах гражданской войны. Опыта в использовании их в условиях позиционной войны у нас совершенно не имеется. Во время гражданской войны мы имели несколько случаев (довольно удачных) применения танков, но в незначительных размерах. На основе собственного опыта мы не имеем достаточных данных судить о действительной ценности танков, и при практическом разрешении важнейших мероприятий, связанных с вопросами развития и боевого применения танков, мы можем допустить ряд ошибок. Чтобы избежать этого, мы, естественно, должны использовать богатый опыт англичан и французов, не слепо перенося все новшества французской армии в нашу действительность, а внося соответствующие коррективы, вытекающие из условий возможных театров военных действий, наших производственных и технических возможностей и степени общего развития Красной Армии. С.Деревцов, предисловие к справочнику Ф. Хейгля «Боевое применение танков и борьба с ними», 1 издание. 1928 г. РазработкаВ конце 1929 г. была собрана коллегия Главного управления военной промышленности, которая должна была рассмотреть положение дел в проектировании и производстве танков для Красной Армии. Комиссия пришла к неутешительным выводам: сроки разработки проектов не выдерживались, тактико-технические характеристики проектируемых танков не соответствовали заданиям, а конструкторы не имели должного опыта. Кроме того, спроектированные танки не могли выпускаться серийно, так как промышленность испытывала острый дефицит кадров, станочного парка и инструментов. В сложившемся положении было решено обратиться к иностранному опыту. Предлагалось закупить за рубежом лучшие образцы танков и артиллерийских тягачей вместе с конструкторской документацией для изучения и копирования в СССР. Также начались переговоры о технической помощи в организации производств. В 1930 году закупочная комиссия посетила Англию, Францию, Чехословакию, Италию и США, где ознакомилась с наиболее современными образцами иностранных танков, среди которых были и многобашенные.  Мода на создание тяжелых многобашенных монстров не обошла ни одну из держав, возглавлявших мировое танкостроение, и тому были вполне объективные причины. В первую очередь, размещение на танке большого числа независимых огневых точек обеспечивало высокую гибкость огня: танк мог одновременно поражать несколько целей или сосредотачивать огонь на одной цели. Не последнюю роль играли и экономические причины: разнообразие вооружения позволяло выбирать наиболее подходящие для цели снаряды, избегая избыточной или недостаточной мощи огня. Разумеется, за все приходилось платить: необходимость разместить на танке несколько башен и обеспечить минимально приемлемые условия для обслуживания оружия влекла за собой увеличение объемов боевого отделения и размеров танка. Однако согласно господствовавшим в то время представлениям, большая длина являлась для тяжелого многобашенного танка скорее достоинством, нежели недостатком. Она позволяла танку преодолевать рвы большей ширины и увеличивала его проходимость по изрытому воронками полю боя. Летом 1931 года конструкторскому бюро ленинградского завода «Большевик» было выдано задание на разработку тяжелого многобашенного танка весом до 50 тонн, вооруженного одной 76,2-мм и двумя 37-мм пушками и защищенного броней толщиной 30-40 мм. В сентябре 1932 г. первый прототип танка был продемонстрирован представителям Управления моторизации и механизации РККА. Однако до серийного производства было еще далеко. Достаточно заметить, что испытания первого прототипа продемонстрировали постоянные отказы передовой пневматической системы управления, перегрев двигателя, неработоспособность самой мощной для своего времени 76,2-мм пушки ПС-3... Перспективы серийного производства 37-мм пушек также выглядели более чем туманно. Принятый для серийного производства образец Т-35А довольно заметно отличался от прототипа: он получил новые двигатель, КПП, новую трансмиссию, ходовая часть была переработана с учетом опыта испытаний в СССР немецкого тяжелого танка «Гросстрактор» фирмы «Крупп», главная и пулеметные башни были унифицированы с башнями танка Т-28, а малые орудийные башни были унифицированы с башнями танка БТ-5. 5-го ноября 1933 г. военпред Харьковского паровозостроительного завода, куда было передано производство машины, подписал документы о приемке армией первой серийной машины, а уже 7-го ноября она была показана на параде в Харькове. ИспытанияСудьба Т-35 складывалась достаточно сложно. С одной стороны, конструкция танка характеризовалась заводом-изготовителем как «сказочно сложная», и начиная с первой же серийной машины в конструкцию начали вносить десятки изменений, направленных на облегчение производства. С другой стороны, уже в «Системе бронетанкового вооружения» 1933 г. Т-35 рассматривался лишь как временная замена нового «настоящего» тяжелого танка прорыва, который только предстояло разработать. Требования к новому танку впечатляли: для прорыва заблаговременно подготовленных укрепленных полос новый танк должен был вооружаться 107-мм пушкой или 152-мм тяжелой гаубицей. Кроме того, в вооружение нового тяжеловеса должны были войти минимум два тяжелых орудия — было крайне желательно, чтобы танк мог вести одновременный огонь по двум целям. Броня в 40-60 мм должна была защищать танк от снарядов дивизионной артиллерии. Предварительные расчеты показывали, что вес бронированного монстра может достичь рекордных 90 тонн. Стоимость такого танка должна была стать не менее впечатляющей.  Тем не менее Т-35 оставался в производстве. Одним из самых слабых звеньев машины был двигатель: 500-сильный М-17Т был слишком слаб для 50-тонной машины. Уже в 1935 году появился проект поставить на танк танковый дизель мощностью не менее 600 лошадиных сил. Его проектировал двигательный отдел все того же ХПЗ, и его появления ожидали уже в самое ближайшее время. Однако реальность вновь внесла свои коррективы: серийное производство танкового дизеля БД-2 (под обозначением В-2) началось лишь в конце 1939 года... С апреля 1936 по август 1937 проводились испытания боевых и технических свойств Т-35 при работе в различных условиях. За год эксплуатации и 2000 км пробега было сменено 3 двигателя, почти полностью заменена трансмиссия, дважды выходило из строя вооружение и так далее. Все это повлекло за собой предсказуемый вывод: танк Т-35 не мог считаться современным образцом бронетанкового вооружения. Новая системаТем временем стремительный прогресс противотанковой артиллерии, заявившей о себе на полях сражений Гражданской войны в Испании существенно изменил само отношение к тяжелым многобашенным танкам, разработанным в двадцатых-тридцатых годах. «Значительное увеличение противотанковых скорострельных орудий калибра 15-47 мм может привести к тому, что удар механизированной бригады может быть отражен с большими потерями для последней... Необходимо проведение спешных работ по созданию танка прорыва тяжелого бронирования...», — указывалось на совещании Научно-технического комитета Автобронетанкового управления РККА. «Большое число башен и многочисленный экипаж приводят к созданию танка огромных размеров. При существующих ограничениях в весе броневая защита этих танков оказывается слабой. Таким образом, оказывается более выгодным иметь меньше башен и меньший состав экипажа, но надежную броневую защиту, по сравнению с тонкобронным корпусом, многочисленным экипажем и ощетиненным во все стороны вооружением громоздкого танка», — было написано в пособии ВАММ «Танки. Конструкция и расчет» уже после начала войны. Новая система танкового вооружения 1938 г. предполагала иметь в армии четыре основных типа танков. В приказе народного комиссара обороны СССР № 0016 от 21 мая 1938 г. говорится следующее: «Танк прорыва (истребитель ПТО) со следующими основными тактико-техническими данными:

<...>Просить Комитет Обороны обязать Народный комиссариат машиностроения изготовить опытный образец танка прорыва и сдать на испытание в феврале 1939 года. <...>С постановкой массового производства танков прорыва, указанного в п. 2, танки Т-28 и Т-35 с производства снять». Новые танки прорыва были готовы к лету 1939 года (но это уже совсем другая история, см. Т-100), и постановлением Главного Военного Совета от 8 июня 1939 г. танк Т-35 был снят с производства.  ИтогиСерийное производство танков Т-35 продолжалось с 1933 по 1939 годы, за это время в армию была передана 61 машина. К моменту завершения производства боевая ценность этих танков казалась военным весьма сомнительной, поэтому в 1940 году было предложено передать танки Т-35 в состав мехполка Академии механизации и моторизации Красной Армии для парадов. Впрочем, острый дефицит матчасти, возникший при развертывании в 1940-1941 годах новых танковых соединений, не дал этим планам сбыться. Танки Т-35 оставались в составе 12-й и 34-й танковых дивизий 8-го механизированного корпуса Киевского особого военного округа. Из 49 числившихся в составе дивизии машин 7 требовали среднего ремонта, 1 — капитального и еще 2 находились на капитальном ремонте на заводах. Еще два танка числилось в составе Московского, шесть — Привожского военного округа в составе высших военных учебных заведений. В ходе сражений начального периода Великой Отечественной войны танки Т-35 быстро были потеряны вследствие технических неисправностей и в боях. Время Т-35 в Советском Союзе так никогда по-настоящему и не пришло: пока их характеристики соответствовали требованиям времени, их малочисленность и технические проблемы не позволили бы им в должной мере проявить себя на поле боя. Когда «детские болезни» были излечены, а численность машин достигла минимально необходимых величин, возросшая мощь противотанковой артиллерии уже не оставляла им шансов выжить на поле боя. ::

| ||||||||||||||

|